23. Juni 1943, Mülheim brennt

Mutter war ja bei uns, Erinnerungen von Irmgard Riebeling geb. Tiesler

Um das Pfarrhaus an der Heißenerstraße war Krieg. Zerstörte Häuser, Brände, Tote auf der Straße und Verschüttete in den Kellern. Irmgard Riebeling, geborene Tiesler, sagt heute: „Ich hatte keine Angst, es war alles ruhig um mich, Mutter war ja bei mir.“ Der Keller in ihrem Haus muss erschüttert worden sein, wie bei einem starken Erdbeben, das Fallen der Bomben muss auch sie vernommen haben. Es war gut, eine solche Mutter zu haben. Vertrauen beschützt. Nur wenige Meter entfernt schlugen die Bomben grässliche Wunden.

1934 wurde meinem Vater Karl Tiesler im Alter von 30 Jahren die erste selbständige Pfarrstelle in der Altstadtgemeinde in Mülheim a. d. Ruhr übertragen. Mit seiner Familie, Frau und zwei

Kindern, zog er in das Pfarrhaus in der damaligen Horst Wessel- Straße ein. Horst Wessel, der Verfasser des 'Nazi' - Liedes "Die Fahne hoch", wurde 1907 in diesem Haus als Pfarrerssohn geboren und

kam 1930 in Berlin ums Leben. Nach diesem Ereignis wurde die Heißenerstraße in Horst-Wessel-Straße umbenannt.

Es war ein großes Backsteinhaus mit einem Gemeindesaal als Nebengebäude und mit einem großen Garten, der von einer hohen Mauer umgeben war. Diese grüne Oase mit einem hohen Baumbestand zwischen

mehrstöckigen Häuserreihen, mitten in der Stadt, war für die Familie, die sich bald auf vier Kinder vergrößerte, ein kleines Paradies. Immer, wenn das Wetter es zuließ, spielten wir mit

Nachbarskindern dort draußen. So wurde der Vater nur wenig bei seiner Arbeit gestört. Sein Arbeitszimmer, das eher einer umfangreichen Bibliothek glich, durften wir Kinder nur selten betreten. Durch

eine Schiebetür davon getrennt, hatte unsere Mutter, Maria Tiesler geb.1904, ihr Refugium. Hier machte sie ihre Handarbeiten, las mit dem Vater Bücher, hörte die neusten Nachrichten aus dem

Volksempfänger und tröstete uns, wenn wir Kummer hatten oder krank waren. Wir Kinder hatten "unser Reich" in zwei großen Zimmern nebenan, durften aber auch in den Fluren spielen, schaukeln und sogar

Rollschuh laufen.Im August 1939 verbrachte die Familie die Ferien auf der Insel Langeoog. Diesen Platz hatten die Eltern zur Rekonvaleszenz ihrer Jüngsten, Uta geb 1938, gewählt, die durch eine

Phenolvergiftung des Trinkwassers als Säugling schwer erkrankt war, an der viele Kinder im Raum Mülheim gestorben waren. Dort holten uns die Vorboten des Krieges ein. Vater wurde einberufen und

musste die Familie sofort verlassen. Mein sechsjähriger Bruder weinte einen ganzen Tag lang. War es eine Vorahnung? In überfüllten Zügen, alle Feriengäste strebten zurück nach Hause, reisten auch wir

bald ab.

Am 1. September 1939, Mutters 35. Geburtstag, fehlte der Vater zu unserer Enttäuschung. Mutter hatte eine Kaffeetafel im Garten hergerichtet und erklärte uns bei Kakao und Kuchen, dass der Krieg ausgebrochen sei und unser Vater als Soldat nur noch ab und zu im Urlaub nach Hause kommen könnte.

An allen Fenstern wurden jetzt dunkle Rollos angebracht und neugierig beobachteten wir den Bau eines Luftschutzkellers in unserem Haus. Dazu wurde die Kellerdecke mit Balken abgestützt, eine schwere Eisentür eingebaut und ein gesonderter Eingang von der Straße geschaffen. Auch die Tür zu dem Vorrats- und Kokskeller wurde verstärkt. Zum Garten hin erhielt der Keller zusätzlich einen Notausstieg.

Als die ersten Fliegeralarme gegeben wurden, platzierte Mutter unsere Notbetten in die Nähe dieses Notausstiegs. Wir schliefen vorerst allerdings weiter in den Kinderzimmern oben im Haus und liefen jeweils bei Fliegeralarm mit der Mutter in den Luftschutzkeller, wo sich auch einige Nachbarn von außen einfanden.

Da der Fliegeralarm zunächst überwiegend nachts erfolgte, gingen wir beiden Ältesten bis zum Frühjahr 1943 weiter in unsere Schule. Jeden morgen ermahnte Mutter uns freilich, bei Alarm in den nächsten Luftschutzkeller zu flüchten. Übungen mit der Gasmaske, die jedes Kind in der Schule machen musste, fanden wir nur so lange lustig, bis der Lehrer uns Situationen schilderte, in denen der Einsatz notwendig würde, die wir uns aber kaum vorstellen konnten.

Zunehmend wandelten sich unsere Spiele im Garten zu Kriegsspielen. Mit "Schießereien", "Gefangennahmen", der "Versorgung von Verwundeten" und "Bunkerbauen" im Sandkasten war der Garten jedoch längst keine Idylle mehr. Bei diesen Spielen kam uns oft die Erinnerung an unseren Vater, der, wie wir inzwischen gelernt hatten, in Russland für unsere Sicherheit kämpfte. Mutter zeigte uns bisweilen ein paar kleine Fotos von dort.

Als die Goetheschule in Mülheim wegen der sich auch am Tage häufenden Fliegeralarme geschlossen wurde, entschied sich Mutter, zwei von uns Kindern zu den Großeltern zu schicken. Mein Bruder Eberhard, geb. 1933, kam nach Koblenz, dem Wohnort der Großmutter. Dort war die Schule ganz in der Nähe und die Stadt ohne Rüstungsindustrie zunächst noch nicht von Bombenangriffen bedroht. Meine Schwester Ursula, geb. 1936, nahmen die anderen Großeltern in Siegburg in ihre Obhut. Ein tiefer Gewölbekeller in ihrem Haus erschien einigermaßen sicher.

Im großen Pfarrhaus lebten jetzt nur noch Mutter mit ihren Mädchen, Uta und Irmgard, und Anna Kochlowa, einer jungen Frau aus der Ukraine, die uns als Haushaltshilfe zugewiesen worden war, weil gleichaltrige deutsche Mädchen zu dieser Zeit als Flakhelferinnen oder Telefonistinnen Kriegsdienst machen mussten.

Anna, von uns Kindern sehr geliebt, war uns eine große Hilfe. Wir verstanden nicht, dass sie nicht mit uns zusammen im Esszimmer die Mahlzeiten einnehmen durfte. Das Verbot, sie mit in den Luftschutzkeller zu nehmen, ignorierte Mutter.

Eines Tages wurde der große Wandschrank im Flur entleert. Mutters Skier und viele warme Wintersachen wurden für die Wehrmacht gespendet. Wir Kinder nahmen an, dass sie dem Vater zugute kämen, der nach dem Polen- und Frankreichfeldzug an der Ostfront eingesetzt war.

Inzwischen häuften sich die nächtlichen Luftangriffe auf Mülheim und andere Städte im Ruhrgebiet. Seit dieser Zeit brachte Mutter uns im Luftschutzkeller zu Bett. In der wunderbar warmen Sommernacht vom 22. zum 23. Juni 1943 holte sie mich aus meinem Kellerbett, um mir den klaren Sternenhimmel zu zeigen.

Schon oft hatte sie uns Kindern die Sternenbilder erklärt, aber diesmal erhellten zudem fremde Lichter, "Christbäume", den Himmel. Als die Sirenen dann Voralarm und sofort darauf Vollalarm

heulten, rannten wir zurück in den Keller. Von der Straßenseite füllte sich der Schutzraum rasch mit Menschen wie nie zuvor. Es wurde eng, niemand redete, alle horchten nach draußen, eine bedrückende

Stimmung umgab uns. Weil aber unsere Mutter bei uns war, hatten wir Kinder trotz der anhaltenden Flugzeuggeräusche keine Angst. Als wieder Stille eingetreten war, es war vielleicht eine halbe Stunde

oder später, wagte Mutter, unsere Kellertür zu öffnen und nach draußen zu gehen.

Sie kehrte aber sofort mit den Worten zurück: "Es brennt!" Ohne Panik leerte sich im Nu der Luftschutzkeller durch den Ausgang zur Straße. Zurückblieben nur Mutter, Anna und wir Kinder. Jetzt musste

überlegt gehandelt werden. Niemand konnte um Hilfe gebeten werden, um noch etwas zu retten, weil viele in diesem Stadtteil um ihre Angehörigen und um die eigenen Sachen besorgt sein mussten.

Zunächst galt es, das eigene Leben zu retten. Dazu wurden wir Kinder in feuchte Wolldecken gehüllt und dann von der Mutter durch die von Flammen hell erleuchtete Straße ins benachbarte Dichterviertel, zum Haus eines Verwandten in der Rückertstraße geführt. Als ich meinen Kopf ein wenig aus der Decke befreite und zurücksah, musste ich entsetzt sehen, wie aus den Fenstern unseres Kinderzimmers die Flammen schlugen; auch aus den Nachbarhäusern loderte Feuer. "Nun ade du mein lieb Heimatland" kam mir dabei in den Sinn, dieser neben anderen Volksliedern abends zu Hause oft gesungene traurige Liedertext bekam in diesem Augenblick eine konkrete Bedeutung.

Die Rückertstraße war indessen von Brandbomben weitgehend verschont geblieben. Meine Mutter kehrte umgehend in das Pfarrhaus zurück, um mit Anna noch einiges zu retten. Mit großem Mut und mit fast unvorstellbarer Kraft brachten sie dort beinahe die ganze Einrichtung des Eß- und Wohnzimmers und Wintergartens sowie der Küche, einschließlich des schweren Gasherdes und der Miele- Waschmaschine aus dem unteren Geschoss ins Freie. Das Klavier, die Flöten und die Gambe in dem Musikzimmer, wurden allerdings mit dem Notenschrank und allem anderem aus dem Obergeschoss ein Raub der Flammen. Kurze Zeit später musste das gerettete Mobiliar noch weiter entfernt in den Garten getragen werden, da durch starken Funkenflug aus dem brennenden Haus eine zusätzliche Brandgefahr bestand.

Mutter organisierte einen Militärlastwagen. Der brachte am nächsten Tag die uns verbliebene Habe in die Eifel, wo wir in einem kleinen Haus eines Bruders meines Vaters aufgenommen wurden. Weil der Vater aus dem fernen Estland in dieser ernsten Lage nicht helfen konnte, hatte Mutter alle Sorgen allein zu tragen.

Neben den Alltagsproblemen hatte sie zudem darum zu kämpfen, dass der einzige Sohn nicht die Hitlerschule besuchen musste. Auch das Mutterkreuz lehnte sie ab. Noch zwei weitere Male mussten wir vor dem Bombenterror flüchten, bis wir schließlich in einem kleinen Dorf an der Sieg, wo Mutter als Pfarrerskind geboren war, Zuflucht fanden. Dort erlebten wir auch das Ende des Krieges und die überraschend baldige Rückkehr des Vaters.

Ende 1945 zogen wir wieder in das stark zerstörte Mülheim, wo uns treue Gemeindemitglieder im Dichterviertel eine kleine Mietwohnung besorgt hatten.

Irmgard Riebeling geb. Tiesler, 2004

An der Kreuzung Eppinghoferstraße, Sandstraße und Heißenerstraße lagen viele Häuser in Trümmern, loderten Brände und viele Menschen waren in ihren Kellern eingeschlossen, in denen sie Schutz gesucht hatten. Im Bericht der Feuerschutzpolizei der Stadt findet man nur einen kurzen Satz, der das große Unheil beschreibt.

Im gleichen Zuge wurden noch die Schadensstellen Rheinischestraße4 und Eppinghoferstraße, Ecke Horst-Wesselstraße, wo ebenfalls noch Verschüttete lagen, abgekühlt.

Die Männer der Wehr mussten die glühend heißen Trümmer über den Kellern mit Wasser abkühlen, um in die Keller mit den eingeschlossenen Menschen vorzudringen. Am 24. Juni, etwa 34 Stunden nach dem Angriff, arbeiteten sie acht Stunden lang an drei Stellen an der Eppinghoferstraße, darunter auch an der Kreuzung Heißenerstraße. Nach acht Uhr am Abend mussten sie aufgeben, es gab kein Löschwasser mehr. Die Eingeschlossenen konnten wahrscheinlich nicht geborgen werden.

Im Hause Eppinghoferstraße 116, dem Eckhaus an der Heißenerstraße, in dem sich eine Gaststätte befand, verloren 14 Menschen ihr Leben. Unter ihnen auch der Eigentümer Wilhelm v.d. Brüggen. Der Wirt Wilhelm Schatz verlor seine Eltern, Anna und Karl Schatz, seine Frau Gertrud und seine gerade eben zehn Tage alte Tochter Karin. Der Röstmeister Karl Ramacher und sein Frau Johanna starben, ebenso der Dekorateur Ludwig Stendorf und seine Frau Hedwig. Romald und Wilhelm Fehndrich konnten nur noch tot geborgen werden. Johanna Kappenberg und ihr zwei Monate alter Sohn Manfred überlebten auch nicht. Wahllos tötete der Krieg.

Die Bergung dieser toten Menschen nahm häufig einige Tage in Anspruch, einige wurden erst Wochen nach dem Unglück geborgen.

Am nächsten Tage nach dem Angriff nahm die Post wieder die Briefzustellung auf. Als zehnjähriger Hitlerjunge wurde Horst Goetzen mit einem von der Post bereitgestellten Fahrrad in die Sandstraße

und in die Heißenerstraße geschickt, um Briefe zuzustellen. Ein kleiner Junge im Chaos, Tote lagen überall auf der Straße, Brände waren noch nicht gelöscht, Verschüttete noch nicht geborgen.

Vergessen hat er seine Eindrücke bis heute nicht.

Die Geschichte von Francis Max

Francis Max war Neuseeländer. In der Nacht des 23. Juni 1943 verband der Krieg seine Lebensgeschichte mit der unserer Stadt. Er flog als Pilot einen der Stirlingbomber, die ihre Bombenlast über der

Stadt abwarfen. Auf dem Rückflug wurde seine Maschine von einem Nachtjäger abgeschossen und zerschellte kurz hinter der niederländischen Grenze bei Ostrum in der Nähe von Venlo.

Er hielt sein Flugzeug in einer Fluglage, die es seiner Mannschaft ermöglichte mit dem Fallschirm abzuspringen. Für ihn reichte die Zeit zum Absprung nicht mehr. Die Bergungsmannschaften fanden ihn tot in den Trümmern. Er wurde gerade einmal sechsundzwanzig Jahre. Jemand veröffentlichte diese Geschichte im Internet. Dankbarkeit, dass der Pilot Francis Max das Leben seiner Mannschaft gerettet hatte, sprach aus diesem Bericht. Zugleich stand darin etwas über seinen Vater und seine Mutter, die in Dannevirke auf der Nordinsel Neuseelands lebten.

Wer war dieser „Feind“, wer war Francis Max? Wo hat er die wenigen Jahre seines Lebens verbracht, was machten seine Eltern? Wie wurde er Bomberpilot und wie kam es zu seinem Einsatz über Mülheim?

Am 18.11.1916 wurde Francis Max McKenzie in Dannevirke, Neuseeland, geboren.

Textauszug aus dem Buch "Lebenslinien - Menschen im Krieg"

Sinnlos tötet der Krieg, meine Familie wurde ausgelöscht -Erinnerungen von Horst Hense

Nur knapp 400 Meter lang ist die kleine Straße Eichenberg. An der linken Straßenseite reihen sich 41 Siedlungshäuser dicht an dicht. Die rechte Seite ist lockerer bebaut. Besonders die dichte Bebauung der linken Straßenseite, zu der auch das Haus Nummer 5 der Familie Hense gehört, wird, bedingt durch die enge Bauweise, zur Todesfalle.

Zwischen dem Haus Nummer 3 und dem Haus Nummer 37 sterben bei dem Angriff vom 23. Juni 1943 allein 20 Menschen. Auf der rechten Seite hinterlässt dieser Angriff im Haus Nummer 38 und 40 neun Tote.

Neben den Toten der Familie Hense, Idel und Michelbrink, trauern die Familien Bartsch, Bürkle, Becker, Siegesch, Brake, Haferkamp, Quadtflieg, Lindner, Trommer und Mosebach um ihre Toten. Der Eichenberg gehört zu den am schlimmsten betroffenen Straßen außerhalb des inneren Stadtgebietes.

Etwa zwei Stunden nach Ende des Luftalarms, um 4 Uhr 14 meldet der Zugführer Goos von der Feuerschutzpolizei, dass sie im Selbsteinsatz zum Eichenberg zur Bergung Verschütteter fahren. Dieses ist das einzige noch erhaltene Dokument der Feuerschutzpolizei, durch das festgestellt wird, dass es am Eichenberg in größerem Umfang Verschüttete gegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 2. Gruppe des 4. Zuges die Bergung Verschütteter begonnen. Ob Löschmaßnahmen eingeleitet wurden, ist unbekannt, da gleichzeitig gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug durch Brand ausgefallen war. Normalerweise verfügte jede Gruppe nur über ein Einsatzfahrzeug.

Nach der Einsatzübersicht des 24. 6. wurde der Eichenberg von der 2. Gruppe des 6. Zuges der Feuerlöschpolizei noch einmal angefahren. Der Einsatz, etwa 35 Stunden nach dem Angriff, galt für den Eichenberg Nr. 35, Nr. 37, Nr. 38 und Nr. 40 und für die durch das Horbachtal getrennte, parallel verlaufende Boverstrasse.

Am 24. 6. 1943 um 12 Uhr 15, wurde die 2. Gruppe des 6. Zuges zur Schadensstelle Eichenberg Nr. 38 und Nr. 40 befohlen. Die Gruppe rückte um 12 Uhr 18 mit dem Pionierwagen 71894 und nachstehender

Besatzung aus.

1. Hammelsbruch Hauptgruppenführer

2. Schulze (Fahrer) Luftschutzpolizeimann

3. Sippel Truppführer

4. von der Bey Truppführer

5. Sterzenbach Truppführer

6. Arnzen Truppführer

7. Krenek Truppführer

8. Heckhoff HJ- Feuerwehr

Um 12 Uhr 32 traf die Truppe auf der Schadensstelle ein. Um der Wehrmacht, die hier eingesetzt worden war, die Bergung von Toten besser zu ermöglichen, musste die Truppe die Stein- und Schuttmassen der eingestürzten Häuser mit Wasser abkühlen. Das Wasser wurde aus einem Tankwagen entnommen. Nach Beendigung der Arbeiten, um 19 Uhr 50, rückte die Gruppe ab und war um 20 Uhr 09 auf dem Stellplatz, Landsbergerstraße 18 (Saarn), zurück.

Bestand: Stadtarchiv Mülheim

Dieser knappe Bericht beschreibt die schlimmen Zustände, die durch den Abwurf von Spreng- und Brandbomben an den Häusern des Eichenbergs eingetreten waren. Die Sprengbomben zerstörten die Dachkonstruktionen, durchschlugen die Zwischendecken und legten die Gebäude offen, so dass die Brandbomben alle Holzteile des Dachstuhles, aber auch im Keller gelagerte brennbare Materialien entzünden konnten.

In den brennenden Hausruinen erreichten die Feuer Temperaturen, die die Metall- und Steintrümmer bis zur Rotglut aufheizten. Ein Zugang zu den Verschütteten in den Kellerräumen war erst dann möglich, wenn der darüber liegende Schutt durch die Feuerwehr soweit mit Wasser abgekühlt worden war, dass er von Hand abgeräumt werden konnte. Menschen, die noch 35 Stunden nach der Bombardierung in Kellern eingeschlossen waren, über denen Feuer brannten, hatten fast keine Überlebenschance. Wenn sie nicht schon durch den Detonationsdruck oder herabstürzende Gebäudeteile getötet worden waren, waren sie der Vergiftung durch Brandgase oder dem Tode durch extrem hohe Umgebungstemperaturen ausgeliefert.

Auch der Einsatz der Wehrmacht zur Bergung der Toten lässt den Schluss zu, dass es sich am Eichenberg um ein besonders großes Schadensereignis gehandelt haben muss.

Nach dem Angriff waren etwa 1342 Soldaten der Wehrmacht, die nicht aus der Stadt stammten, mit Lösch- und Rettungsaufgaben im Stadtgebiet betraut. Aus der Stadt selber standen unmittelbar nach dem Angriff 190 Soldaten der Wehrmacht zur Hilfeleistung zur Verfügung.

Horst Hense berichtet:

Die Unsicherheit war nicht mehr auszuhalten. Unsere Wohnung in Styrum, in der wir mit meinen Geschwistern lebten, hatte den schlimmen Angriff fast unbeschädigt überstanden. Mein Vater Fritz Hense, wollte unbedingt nach seinen Eltern sehen. Ob das Haus am Eichenberg noch stand? Ob alle darin überlebt hatten? Meine Mutter, Aenne Hense, blieb bei uns Kindern in Styrum.

Vater ließ sich nicht halten, die Sorge trieb ihn an. Es war noch früh am Morgen, als er zu Fuß zu seinem Elternhaus, das ihm seit seiner Jugend viel bedeutete, ging. Er wird die Schrecken der Nacht in ihrer grausamen Gestalt auf dem Wege gesehen haben. Tote auf der Straße. Brennende Häuser, Menschen, die in größter Not zu retten versuchten, was noch eben zu retten war. Angst um seine Familie wird ihn begleitet haben. Die Straßen waren versperrt, abgerissene Oberleitungen, Trümmer, einstürzende Fassaden, Bombentrichter und Blindgänger.

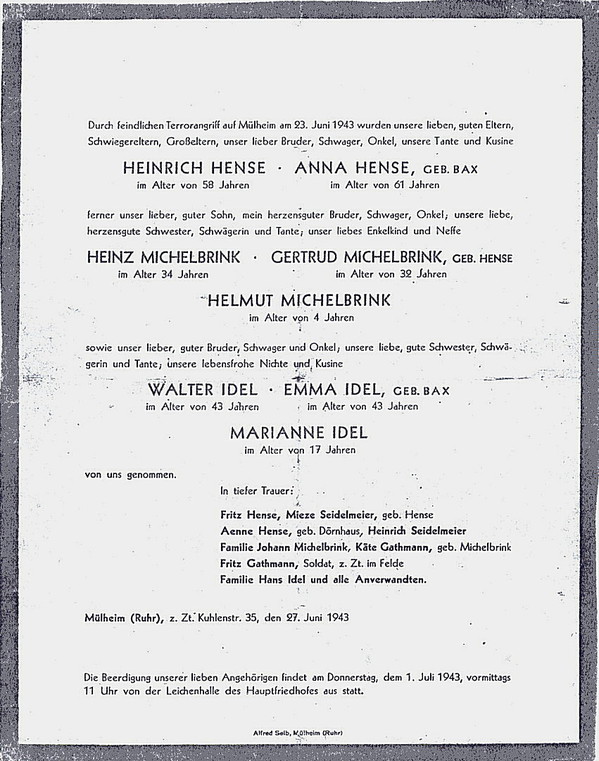

Er hat nie darüber gesprochen, auch später nicht. Bis zu seinem Tod trug er den Totenbrief seiner Familie bei sich. Seine Familie lebte nicht mehr. Vater, Mutter, Schwester mit Mann und Kind, sein Schwager mit Frau und Kind. Ohnmacht, Schock und Trauer wird er gefühlt haben.

Seinen Vater fand er tot vor dem Haus. Retten, die Verschütteten retten. Es gelang ihm in den eingestürzten Keller zu kommen. Der Enkel mit vier Jahren in den Armen der Großmutter. Einige seiner Familie von den Stempeln erdrückt, die dem Keller Festigkeit geben sollten. Die Gewalt der Detonationen ließ sie einfach umstürzen. Er brachte die Toten auf die Straße vor ihr Haus, acht tote geliebte Menschen.

„Alle sind tot“, hörte seine Frau abends, als er nach Hause kam. Nichts war mehr wie morgens, Vater hat dieses schreckliche Bild seitdem in sich getragen. Er hat den Eichenberg sein Leben lang nicht mehr betreten. Seine Erinnerung und der Totenbrief waren sein Leben. Als er gestorben war fand ich den Totenbrief bei ihm. Ich möchte nicht länger schweigen.

Horst Hense 2003

Die vor den Häusern abgelegten Toten wurden durch die Bergungsmannschaften zu einer noch intakt gebliebenen Turnhalle in Mellinghofen gebracht. Dort wurden sie registriert und identifiziert. Die äußeren Umstände nach der Bergung und bei der Identifizierung der toten Menschen waren aus hygienischen und sachlichen Gründen völlig unzureichend. Es herrschten hohe Sommertemperaturen, die die rasche Verwesung begünstigten.

Eingelieferte Leichen und Leichenteile mussten vor ihrer Identifizierung oder ihrer Zuordnung mit flüssigen Desinfektionsmitteln übergossen werden. Angeheftete Zettel wurden unleserlich, Leichenteile blieben nicht beieinander. Bergetücher, in die man die Toten hätte einbinden können, waren nicht vorhanden.

Zustände, die der parteierfahrene Amtsarzt der Stadt, Dr. Abs, unerträglich fand und deswegen später versuchte, 1000 Leichensäcke für die Opfer zukünftiger Bombenangriffe auf die Stadt Mülheim zu beschaffen. Er blieb erfolglos. Bis zur Regierung in Berlin wurde um diese Säcke gefochten. Spinnstoffe für diese Verwendung gab es nicht. Der Rat aus Berlin lautete, man solle beim nächsten Mal Betttücher aus den Krankenhäusern verwenden.

Fritz Hense holte seine Toten aus der Turnhalle, wo sie unter unwürdigen Bedingungen lagen. Er hat das, was zuvor beschrieben wurde, mit eigenen Augen gesehen.

Die Beerdigung fand am Donnerstag, den 1. Juli 1943, vormittags 11 Uhr von der Leichenhalle des Hauptfriedhofes aus statt. Es war immer noch heiß, der unsagbare Geruch lag über dem Hauptfriedhof, als seine acht Särge vom Stapel der vielen anderen Särge genommen und in die Erde gesenkt wurden.

Horst Hense war nicht dabei. Für einen Fünfjährigen wäre das zu viel gewesen. Es hätte ein so schöner Sommertag sein können.